公開日:2025年11月9日/最終更新:2025年11月9日【続報】——

新しい公式コメント/演出変更が公表された場合、ここに要旨を追記し、本文該当章へ飛べるリンクを設置します。

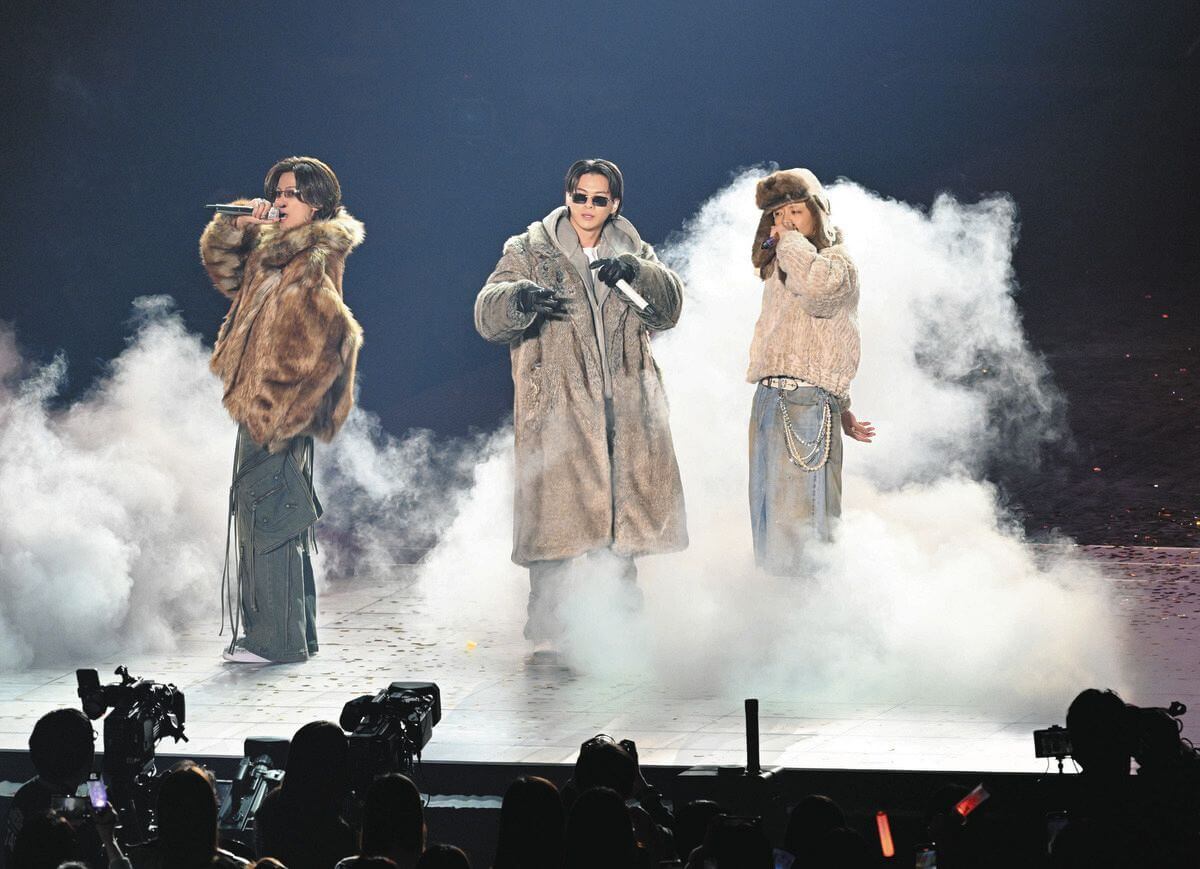

世界進出を掲げるNumber_iが、NHKの特別編成『Venue101 Presents Number_i THE LiVE』で披露した『幸せいっぱい腹一杯』をきっかけに、SNSや各種メディアで活発な議論を呼んでいる。会場のコール&レスポンスでは、〈幸せ“いっぱい”〉に呼応して観客が「ぱい」と重ねる“遊び”が導入され、大きな一体感を生んだ。一方で、画面越しに見た一部の視聴者からは、「恥ずかしい」「自分の推しにこのコールは合わない」といった戸惑いも可視化された。

さらに、歌詞の一節「他力本願な思考はポカホンタス」に対しては、歴史的文脈を踏まえた配慮の必要性を指摘する声が上がった。所属事務所TOBEは、特定の人物・民族・文化・ジェンダーを揶揄・差別する意図はないとしつつ、多様な価値観への配慮を意識し、表現を慎重に検討する旨の見解を示している。

NHKスタジオの熱狂と“違和感”—〈ぱい〉コールはなぜ割れるのか

『GOAT』で世界標準の強度を見せつけ、海外フェス出演も重ねるNumber_iにとって、大箱で効く分かりやすいコール&レスポンスはライブ設計として合理的だ。実際、NHKスタジオではメンバーのボーカルに観客が即応し、ペンライトの波とともに“幸福感のコール”が一気に立ち上がった。対照的に、テレビ視聴者の一部は、言葉の響きや字面から「笑っていいのか分からない」「こそばゆい」と反応。ここには、現場の空気と画面越しの質感のズレ、そしてNumber_i像の多層化が潜んでいる。

彼らは『GOAT』の硬派なダンス・音像から、近年はキャッチーな一面や“遊び心”を積極的に提示してきた。ファンの裾野を広げるうえで振り幅は武器になるが、「世界を獲る」という看板と、ユーモアのさじ加減をどう整合させるかは難題だ。今回の議論は、“ライブでの高揚”と“テレビ画面の見え方”を両立させる演出の再設計を促すシグナルとも読むことができる。

歌詞「ポカホンタス」をめぐる論点—意図と影響のギャップ

争点になったのは、歌詞中の固有名詞の用法だ。ポカホンタスは、北米先住民族ポウハタンの女性として歴史資料にも映画にも登場するが、植民地史の権力関係や宗教の問題系に接続される論争的な語でもある。今回、「他力本願」という評価と結びついたことで、“先住民を見下すニュアンスを帯び得る”という懸念が提示された。

TOBEは、差別の意図を明確に否定しつつ、受け止めの多様性を真摯に受け止める姿勢を表明した。ここにあるのは、意図(intention)と影響(impact)の齟齬だ。グローバル市場では、意図が無害でも、影響が有害と受け止められれば調整が求められる。言葉は文脈を背負い、固有名詞はとりわけ重い。世界で聴かれる前提で、歌詞の翻訳可能性と歴史的含意をチェックする体制があると安心だ。

曲の成り立ちと“ライブ映え”の設計思想

『幸せいっぱい腹一杯』は平野紫耀のプロデュースによるアルバム収録曲。制作段階では別テーマ案も検討されたが、神宮寺勇太・岸優太が手がける曲とのバランスを踏まえ現行の形に落とし込まれたとされる。「ぶち上がる」「満場一致でレコーディングから盛り上がった」というメンバーの手応えは象徴的で、フェスやアリーナを想定した“即効性”がコンセプトに織り込まれている。

過去の話題と“受け手の想像力”—FNS『INZM』の文脈や比較の罠

2024年の音楽特番では、Number_iのパフォーマンスが直前・直後の出演者と比較され、SNSで“公開〇〇”といった過剰な言い回しまで飛び交った。比較は視聴行動の本能だが、「誰かの良さ」を語るために「誰かの努力」を矮小化するなら、それは結果的にアーティスト本人たちの意図にも反する。今回の“ぱい”コールに対しても、他のグループやカルチャーを引き合いに出した極端な揶揄が見られたが、「作品の評価」と「他者の否定」を結びつけないことが、成熟したファンダムには必要だ。

周辺の炎上事例から学ぶ—なぜ今回は“歌詞”が中心なのか

近年、日本のポップスシーンでは、歴史・人名・記号の扱いをめぐる炎上が断続的に起きている。映像演出(MVや小道具)が火種になるケースもあれば、今回のように歌詞そのものが論点化する場合もある。映像は差し替えやクレジット追補で比較的リカバーが効くが、歌詞は作品の芯であり、ツアー演目に直結するため、運用(歌い回し・コール設計・表記変更)を含めた丁寧な再検討が求められる。

海外展開との整合—“遊び心”と“世界基準の敏感さ”の両立

Number_iは海外フェス出演など露出が増え、英語圏・多文化圏の聴取環境が日常化しつつある。〈ぱい〉のような音遊びは、日本語の語感ならではの強みだが、翻訳・字幕・切り抜きを経由すると別ニュアンスに変質するリスクがある。歌詞の英訳監修、MCや字幕のガイド、現地PRの注釈など、“誤読の芽を先に摘む”運用が、これからの標準装備になるはずだ。

KOBE公演と現場の熱量—“応答の設計”は改善できる

11月上旬の神戸公演は熱狂のうちに閉幕した。現場の一体感は、曲の設計意図が機能している証左でもある。次の一手は、コール&レスポンスの複線化だ。たとえば、〈合図は手拍子/合図はハミング〉のように、観客が選べる複数の応答を前提にすると、音遊びが得意な層と控えめに参加したい層が同じ空間で共存しやすい。演出は“押しつけ”になった瞬間に窮屈さを生む。「選べる楽しさ」は、世界の大規模ポップスの現場ではすでに常識だ。

ファンの視点—受容か、再設計か、それとも両立か

今回の反応は大きく二つに分かれる。(A)振り幅と遊び心を肯定し、〈ぱい〉コールも含めてライブでの高揚を楽しむ立場。(B)世界展開やブランド像との整合を重視し、歌詞や演出のチューニングを求める立場。いずれの立場であれ、「意図の尊重」と「影響への配慮」を同時に見つめ直す視線が欠かせない。TOBEの見解は、その両立に向けたスタートラインに当たる。

編集部提案:現実的な“3つの打ち手”

- 歌詞の運用見直し: 固有名詞の表記・歌い回しの微修正や、場面に応じた表現の切り替え(ツアー版・配信用版)を用意する。

- コールの複線化: 声・手拍子・ハミングなど、複数の参加モードを提示し、観客が選べる設計にする。

- 翻訳監修とガイド: 海外配信時は歌詞の英訳注記・字幕の補助線を整備し、誤解を予防する。

まとめ—“言葉の解像度”を上げるほど、Number_iは強くなる

『幸せいっぱい腹一杯』は、ライブで映える即効性と、言葉が背負う文脈という二つの課題を同時に照らした。差別の意図がなくとも、世界の受け手が多様である以上、意図×影響の二重チェックは不可欠だ。言葉の解像度を上げ、応答の多様性を取り入れるほど、Number_iの表現はしなやかに強くなる。結成2周年を経て、次の章を走る彼らに、いま必要なのは“尖り”と“配慮”の両立である。